طفولتي مع والدي

الدكتورة صفيّة سعاده

لقد أحببتُ والدي حُبّاً كبيراً، ومنذ بدايات طفولتي لا تنفصل ذكرياتي عن وجوده معي، فلازمتُه وتعلّقت به دون سواه، ولو استطعت الالتصاق به لما توانيت. كنت أطمح أن أبقى جانبَه طوال الوقت، إذ إنّ الحياة معه لها طعم المغامرة المثيرة.

سار والدي بخُطىً واسعة، دون قلق أو اكتراث للمخاطر المحتمَلة على طريقه. هذه السِّمة ولًدت فيَّ عدم الخوف من التحدّي والمواجهة، ما جعلني أدفع بطاقتي نحو تخومها القصوى، وأبعدَ منها إن استطعت، سواءً حتًم ذلك عليً امتطاء جواد، أو السباحة في البحر، أو جعل أرجوحة تصل إلى مداها الأعلى.

أتاحَ لي المجال أن أُفصح عمّا يخالج نفسي بحريّة ودون وجل، فلم يضع يوماً حدّاً لتساؤلاتي البريئة، ولم يمنع جسدي الناحل والرشيق من أن يُظهر قوته الكامنة، فأشعرني بأنّ لا شيء مستحيل المنال.

أحبً أن أرى العالم أحجية عليً أن أفكّ طلاسمها بفرح، غير آبهة بالعثرات التي قد توقف سبيلي هنا أو هناك، فربيت وكلّي شغف المستكشف للمجهول.

على عكس والدي، فإنّ والدتي، الممرّضة في مستشفىً محلّي، كانت متحفّظة، انطوائيّة، لا تفصح عن مشاعرها بسهولة. وطالما بقي زوجها حياً، عهدت إليه مهمّة تربيتي، وارتاحت لرؤيته سعيداً في قربه من ابنته البكر؛ إذ إنّ عملها كان يستنفدُ كلَّ قواها.

عُرف عن والدي أنّه يحب الأطفال، فدأب يلعب معي ويهتمّ بي، ويستلقي إلى جانبي في قيلولة بعد الظهر التي كنت أحاول التملّص منها، ويقرأ لي قصصاً، ويعلّمني القراءة والتكلّم باللغة العربيّة الفصحى، ويصدح صوته بالألحان الأوبراليّة كي أغفو فيما هو يهدهدني بين ذراعيه.

خلال إقامتي في الأرجنتين، حيث وُلدت، لم ألحظ فارقاً بين عائلتي وعائلات أصدقائي، إلّا في اختلاف الأدوار بين الأب والأم. فوالدتي تُمضي معظم وقتها خارج البيت، بينما يعمل أبي داخله. لم أعرف آنذاك أنّ نشاط والدي يتمحور حول تطوّر حزبٍ أنشأه قبل عقدٍ ونيّف من الزمن في لبنان، وأنّه أُجبر على المغادرة من قِبل السلطات الفرنسيّة المحتلّة. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية، سُدّ أمامَه أفق العودة للوطن.

إلّا أنّ بقاء والدي في المنزل مثَل سعادة بالغة لي، لمعرفتي بأنّني سأُمضي النهار معه وسأحظى باهتمامه الكامل.

رؤية والدي المتقدِمة والواسعة الأفق تركت في نفسي أثراً لا يمحوه الزمن. فهو لم يلمِح أو يظهر لي أنّني أقلُّ شأناً من صبيّ، وحين رغبت بركوب دراجة أو تسلّق جبل، أو الجلوس على غصن شجرة وافرة، لم يقل أبداٌ “هذا لا يناسب فتاة”، بل على العكس تماماً، شجّعني على المثابرة في محاولاتي حتى أبلغ مرامي. وبالتالي لم أرَ نفسي البتّة دون مستوى الرجل فقط لأنني وُلدت امرأة.

وحينما وطأت قدماي أرض لبنان، وجدت أنّ المجتمع لا يشارك والدي معتقداته وقيمه الحديثة، ما سبّب لي ألما وحزناً كبيرَين. وهكذا نشأت وأنا أعتمد كلّياً في تقويمي للأمور على والدي، وأصبح مثالي الأعلى بينما انحسر وجود أمّي إلى الظلّ.

عاشت عائلتي في الأحياء الفقيرة من مدينة توكومان، فهَمُّ والدي يتمحور حول تقديم فكرٍ جديد يؤدّي إلى نهضة بلاده. وحين أدرك أنّ منفاه سيطول، فتح مكتبة. وفي الليل، وبعد خلودي للنوم، كان ينكبّ على كتابة المقالات التي تظهر في اليوم التالي في الصفيحة التي أنشأها، عدا عن مئات الرسائل التي عليه إجابتها، والمشاكل التنظيميّة الحزبيّة التي يواجهها. وبالكاد نام أو استراح، إلّا أنّه لم يشتكِ مرة، بل حافظ على بشاشة وجهه ورحابة صدره.

لم يكن لديّ ألعاب البتّة، فوالديً غير قادرين على شرائها. اللعبة الوحيدة التي كانت بحوزتي، خاطتها لي جدتي لأمّي من القماش. ولجدّتي منزل واسع وسط العاصمة بوينس آيرس تتشاطره مع خالي وخالتي العازَبين، واللذين يعملان في المنطقة التجارية.

وكلّما زرت جدّتي، بالغ الثلاثة في تدليلي، فتنهمك جدّتي بإعداد الأطباق المفضّلة لديّ، بينما تصطحبني خالتي إلى الحديقة العامة حين تعود من عملها بعد الظهر، فألهو مع الأطفال في دوّامة الخيل الكهربائيّة، والأرجوحة، والنٌواسة الصاعدة والهابطة، والتزلّق.

وأحياناً، حين تحتاج خالتي للتبضّع، كنت أمضي معها إلى المجمًع التجاري الضخم حيث خُصّصت قاعة كبيرة مليئة بالألعاب يستمتع بها الأطفال فيما أهلهم يتسوّقون.

كذلك دأب خالي على أخذي معه في رحلة على طول جادات العاصمة الجميلة في سيارته الأميركيّة الصنع، والّتي كان فخوراً جداً باقتنائها، خاصة وأنّ السيارات كانت نادرة على الطرقات آنذاك. وشهدت العاصمة طفرة اقتصادية بسبب بقاء الأرجنتين على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية.

استمتع خالي باختلاقه ألعاباً سحريّة معي، فحين بلغت الرابعة من العمر، كان يمدّ يده الفارغة إلى أذني فتظهر علكة. ذات مرة، طلبت منه أن يستخرج لي علكة على هذا النحو، فأجابني بأنّ أذني غير راغبة بإخراج علكة، فما كان منّي أن بادرته بالقول:

- “لماذا لا تذهب إلى المحلّ وتشتري لي علكة؟”.

حين ينشغل الجميع، كنت أمضي ساعات على الشّرفة المطلّة على شارع رئيس في بوينس آيرس، أراقب العديد من المظاهرات التي تهتف بحياة الجنرال بيرون. ولشدّة حماستي، أرجو خالتي أن تحضر لي علم البلاد، وأذرع الشرفة جيئةً وذهاباً كلّما مرّت مظاهرة، مردّدة مع الجموع باللغة الإسبانية:

-“نعم لبيرون، كيف لا!”.

وعلى هذه الشرفة نفسها بكيتُ طويلاً حين أطاحت عاصفة هوجاء بآلاف العصافير، فوقعت عن الأشجار ميتة، وامتلأت الشوارع بأشلائها النحيلة العاجزة.

أمّا في فصل الصيف، أي خلال شهرَي يناير وفبراير، فأمضي بعض الوقت في الشاليه الذي اشتراه خالي في منتجع “مار ديل بلاته” الشهير، والمطلّ على البحر؛ وثمّة صورة لي في ثوب السباحة وأنا أُمسك بطائر البطريق. ما أن وصلت الصورة إلى والدي الذي بقيَ في توكومان، حتى بعث برسالة إلى والدتي طالباً منها ألّا تحاول أبداً كبت مشاعري، بل تركي أعبِّر عنها بحريّة، ذلك أنّه استشفّ من الصورة خوفي من البطريق فيما أمي تحثّني على الابتسام، فبدا وجهي نصفه باكياً ونصفه ضاحكاً، وممّا جاء في الرسالة:

“صورة صفيّة حلوة مع “الفينيقوى”، ولكنّني وجدت ابتسامتها في إحدى الصورتَين وكأنها مُغتصبة. وكان من الأفضل أن تُترك على سجيّتها، فإن عابسة فعابسة، وإن ضاحكة فضاحكة، وإن هادئة فهادئة”. (أنطون سعادة، رسائل إلى ضياء. لندن: فوليوز 2000، صفحة 189).

لم يحاول والدي البتّة فرض فكرة أو مبدأ أو معتقد أو مسلك لا يقوى عقلي اليافع على فهمه أو استيعابه. وبخلاف ما حدث بعد وفاته، لم يشجّعني على تقليد أعضاء الحزب في إلقاء التحيّة، كما لم يعمّدني أو يسمح بثقب أذناي، تاركاً ليَ الحريّة الكاملة أن أفعل كما أشاء حين أكبر، لأنّه آمن أنّني الوحيدة التي لي الحق باتخاذ القرارات في ما يختصّ بجسدي وعقلي ومشاعري.

لقد حرص والدي على إبقائي طليقة من أيّ شكل من أشكال القمع أو الضغط المعنويّ، وأكبرت فيه هذه الشهامة، وهذا الاحترام لمشاعر طفلة، ولم أجد له مثيلاً بهذا السموّ والرقيّ في بلادي.

بينما تمحور وجودي في بيت جدّتي حول اللهو واللعب، حصر والدي اهتمامه بثقافتي الفكريّة، فحفّزني على القراءة منذ الرابعة من عمري، ودرًبني على التكلّم باللغة الفصحى بطلاقة ودون أغلاط لغويّة بناءً على السمع، وجعلني أهوى امتطاء الخيل، والذّهاب سويّة إلى الحفلات الموسيقيّة، وهو من أشدّ المعجبين بالموسيقى الكلاسيكيّة الغربيّة.

بدت ليَ الحياة واعدةً آنذاك، وتراءى ليَ المستقبل زاهراً، لا يعكّر صفوه شيئاً حتى حين أعلن والدي ذات مساءٍ في يناير 1947 عن عزمِه على العودة نهائياً إلى الوطن، سيّما وأنّ لبنان نال استقلاله من فرنسا.

نظّمت الجالية السوريّة حفلة وداع لوالدي ومنحته قلادة ذهبيّة هي كناية عن علم الحزب: الصليب المسيحي معانقاً الهلال الإسلاميّ، على شكلِ زوبعة تدلُّ على وحدة المجتمع بالرغم من تنوّع عناصره، واستوت ماسة تشعّ ضوءاً وسط القلادة. وعلى الفور، أهداني والدي القلادة، فكانت الأغلى على قلبي، واحتفظت بها كذكرى حميمة من أبي إلى أن سُرِقت من منزلي إبان الحرب الأهليّة اللبنانيّة عام 1975.

غادر والدي بالطائرة على أن نلحق به بحراً.

بيروت

انتُزعتُ من بوينس آيرس، هذه المدينة الحديثة التي تعجّ بالحياة وتزخر بالبنايات الشاهقة والسّيارات التي تجوب شوارعها الواسعة، إلى عاصمة بدت لي كأنّها بلدة ريفيّة هادئة، تملأها حقول ينبت فيها الخسّ والبقدونس والنعناع والفجل. وحين أُغلق عينيً أستعيد رائحة أشجار الصبًار والحامض والليمون التي كانت تصطف على جانبيّ الشوارع الترابيّة، إضافة إلى الأزهار البريّة التي كانت تبرعم عشوائياً في فصل الربيع.

لمّا وصلت الباخرة حوض المرفأ آتية من الأرجنتين، شاهدت جماهير غفيرة تحيّي وتلوِّح. تعجّبت، لماذا هؤلاء الناس الذين لا أعرفهم يراقبونني بعيون شاخصة. لم يكن والدي حاضراً لأسباب أمنيّة كما قيل لي. كان ينتظرنا في مسقط رأسه، ضهور الشوير، حيث أمضينا آخر أيام الصيف قبل نزولنا إلى بيروت.

استأجرنا شقّة قريبة من الجامعة الأميركية في بيروت، حيث كان جدّي أحد خرّيجيها الأوائل في الطب في العقد ما قبل الأخير من القرن التاسع عشر. شقتنا في الطابق الأول، فيما الطابق الثالث والأخير يسكنه المفكر القوميّ العربيّ ساطع الحصري. لم تكن البناية مطلّة على الشارع الرئيسيّ، فتوسّطت باحتها الترابيّة نافورة مياه جميلة.

لمنزلنا مدخلان، واحد للعائلة، وثانٍ يؤدّي إلى مكتب والدي حيث يستقبل أعضاء الحزب والمسؤولين. حرص والدي حرصاً شديداً على انتقاء هذه الشقة بالذات، لأنّه أراد أن يفصل بين عمله وعائلته، وهذا دليل على رقّة شعوره تجاه طفلتَيه، ومدى اهتمامه بالمحافظة على حياتهما الخاصّة.

لم يكن في المنزل سوى بضع كراسٍ خشبية، فلقد باعت والدتي كلّ أثاثنا في الأرجنتين ظنّاً منها أنّها تستطيع العثور على غيره بسهولة في بيروت. لم يكن آنذاك في لبنان متاجر توفٍر الأثاث الجاهز، وكلّ أعمال النجارة يوصى عليها سلفاً. استغرق إعداد الأسرّة ستة أشهر، فافترشنا الأرض خلال تلك الفترة.

في الصباح الباكر كنت أتسلّل إلى غرفة نوم والدي وأقفز إلى سريره. كان يحضنني ويدير المذياع ليستمع إلى الموسيقى الكلاسيكيّة، وكلانا يهواها، وأستمتع بدندنة والدي لألحاني المفضلة.

رغم مشاغله الجمّة، حرص والدي على تناول الفطور معنا كلّ صباح، ويشتمل الإفطار على الشوفان، وهو المفضّل عند والدي، مع الحليب وبعض العسل أو المربى. لم يكن هذا الإفطار تقليديّاً في لبنان، إذ إنّ هذا الأخير يتألف إجمالاً من جبنة الماعز واللبنة والزيت والصعتر والزيتون، وأحياناً البيض المقليّ.

أرسلني والدي إلى حضانة أطفال قريبة من منزلنا، وبدا الجوّ في “مدرسة الآنسة أمينة” ودّياً، إذ ساعدني أترابي على التكيّف مع المحيط الجديد، وأخذوا بتلقيني ألعابهم المفضّلة والمشتملة على عظام كاحل الماعز، تُرمى أربع منها في الهواء، وتحدّد طريقة وقوعها على اليد وعلى الأرض، الخطوة التالية. وطَلَت الفتيات بعض العظام المربًعة الشكل باللون الأحمر مستخدِمن طلاء أظافر أمّهاتهن.

تعلّمت أيضاً كيف أقفز على حبل واحد ثمّ على حبلين، وبرعت في ذلك، فجسمي ناحل ومزاجي مفعم بالنشاط. ومع ذلك، برزت لديّ مشكلة في التواصل مع أصدقائي الجدد لأنّي أتحدّث باللغة العربيّة الفصحى، وهم بالكاد يفهمونني رغم طلاقتهم بالعاميّة.

بعد دوام المدرسة كنت ألعب “التخباية” أو الكلل، متى توفّر حضور الصبيان، فأفضِّل منها الشفّاف على الأكمد، والكبير على الصغير، ثمّ بدأت بجمعها في علبة أحذية أخبّئها خلف الكتب في مكتبة والدي. وسرعان ما أخذت شقيقتي تقلّدني، ونقارن ما لدينا، ومن لديه الكلل الأجمل.

غالباً ما نزلتُ إلى الحديقة الصغيرة أمام منزلنا؛ أجلس قبالة النافورة المستديرة، أحدّق في الماء الصافي المنهمر على الحوض الحجريّ، وأدهش لمرأى البزّاق يملأ الحديقة إثر كلّ زخّة مطر شتوية، فأنتظر بصبرٍ لأرى رؤوسها الصغيرة تخرج من قوقعتها فيما تمتدّ قرونها القصيرة كلّما تقدّمت إلى الأمام.

ضهور الشوير

في الصيف كان والدي يصحبنا إلىضهور الشوير ليخفّف عنّا عناء الرطوبة والحرّ في بيروت، فينحصر نشاطي على القراءة والمشي في غياب للأقارب المباشرين، فوالدا أمي هاجرا إلى بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، نهاية القرن التاسع عشر، فيما استقرّ أعمامي الخمسة وعمّتي إمّا في الولايات المتحدة الأميركية أو في البرازيل.

قطاف التين والعنب والتوت يؤذن بنهاية الصيف، فأتحسّر لعدم مشاركتي الصبيان في تسلّق الأشجار لجمع التوت الأسود والتين، ذلك أنّ والدتي تمانع خوفاً من أن أقع عن الشجرة، لكنّني لجأت في النهاية إلى والدي الّذي سمح لي بمنافسة الصبيان.

على الرغم من استقباله ووداعه الحزبيّين باستمرار، دأب والدي على الاهتمام بتربيتي، وحين تلوح الفرصة أمامه يأخذني في مشاوير طويلة في غابات الصنوبر القريبة. وأحياناً، يقف عَمداً على مسافة بعيدة ويطلب منّي الالتحاق به، فأصرخ، وأنا طفلة لم تتعدّ سنواتها الستّ:

-لا أقدر يا أبي، فالأشواك الكثيرة على الطريق تجرحني.

فيجيبني بهدوء:

-جدي غصن شجرة وأزيحي بها الأشواك عنك.

لم أفهم آنذاك أهميّة هذه اللعبة المزعجة. وحين كبرت أدركتُ أنّه هدف إلى تدريبي كي أصبح مستقلة وأتّكل على نفسي، كما أنّه منحني ثقة كاملة لأجد حلولي الخاصّة للمصاعب التي تواجهني.

إلّا أنّه علًمني، ولو أنّه ربما لم يكن واعياً لذلك، لذّة التغلّب على التحدّيات. ومنذ ذلك الحين دأبت على اختيار الطريق الصعبة والوعرة، وغير المطروقة.

تمحورت معظم نزهاتنا عام 1948 حول زيارة الموقع الذي سينشأ عليه منزلنا، فأسير مع والدي منذ الصباح الباكر إلى الموقع الرائع المطلّ على البحر المتوسط وجبل صنين معاً. في البدء، لم يكن الجبل ظاهراً من الموقع، فطلب والدي من الدير المجاور لأرضنا شراء بعض الأمتار الإضافيّة ليتسنّى له الاستمتاع بمنظر الجبل الخلّاب المغطّى بالثلوج طيلة العام.

ما أن نصل حتى يرحّب بنا العمّال والّذين هم من أهل الشوير، ويبدأون بتحضير الأرض لوضع الأساسات، فأختبئ وأبي خلف صخرة كبيرة تفادياً للإنفجار من جرّاء الديناميت. في تلك اللحظات رأيت أبي في أوج سعادته؛ يضيء وجهه كطفلٍ صغير، فرح بتلقّيه هديّة لم يتوقّعها. إلّا أنّه لم يحصل البتّة حتى على هذه الهديّة.

حين عدت إلى بيروت من المصيف، أمضيت معظم السنة في الفراش. ووقعت فريسة لالتهاب الّلوزتَين المزمن حتى بلوغي الثالثة عشرة من عمري. وكلّما مرضت، كان حلم خاص يطارد ليالي: أنا، الطفلة الصغيرة النحيلة، أواجه جبلاً ضخماً من الثلج وفي يدي ملعقة صغيرة. ويُطلب مني أن آكل جبل الثلج هذا كلّه، فيتملّكني اليأس والوهن لتيقّني من استحالة هذه المهمّة، فأنهض مذعورة من نومي، مبلّلة بالعرق.

في أحيان أخرى كانت الحمّى تصل إلى درجة الهلوسة، فأسأل والدتي لماذا تكنس سقف غرفتي بدل أرضها. إثر ذلك نصح الأطبّاء بإجراء عملية لاستئصال الّلوزتين، لكن، كلّما تعيّن الموعد يصادف أنّني مريضة وحرارتي مرتفعة، ومن تأجيل إلى تأجيل، لم تُجرَ العمليّة لي أبداً.

ما إن حلً العام 1948 حتى تبخّرت مدخّرات العائلة. كان والدي يتوجّه كلّ مساء إلى مقرّ الصحيفة راكباً دراجة أو مستقلاً الترامواي، وبعد أن باعت والدتي مجوهراتها، لم يبقَ مال للمأكل والملبس.

فبخلاف الكثير من السياسيّين الطامحين إلى تبوُّء السّلطة وجمع المال، تصرّف والدي، ومن قبله جدّي، وكأنّهما مبشّران في إرساليّة، فكلّ منهما أنفق ميراثه في قضايا عامّة مثل إنشاء صحف ومجلات وحزب.

حلمتُ باقتناء دراجة، ولم يكن بمقدور والدي شراءها لي. وحين حلّ عيد ميلادي، بدلاً من أن يشتري لي درّاجة، بعث لي من الأردن التي يزورها، بطاقة معايدة عليها صورة فتاة تركب درّاجة. لقد هزّتني البطاقة لأنّها الدليل على أنّ والدي لم ينسَ عيد ميلادي ولا حتّى أحلامي.

احتفظت بالبطاقة في علبة الأحذية مع الكلل الملوّنة. لم أكن أدري على الإطلاق أنّ هذه آخر مرة سيتذكّر فيها أحد عيد ميلادي أو يحتفل به.

كان من المفترض أن ننتقل إلى ضهور الشوير أواخر حزيران 1949 كالعادة في بدء الصيف، إلّا أنّ التحوّلات المأساويّة المتلاحقة أجبرتنا على المضيّ في مسارات غير متوقّعة.

ففي أحد ليالي حزيران، أيقظتني من سُباتي قرقعة عظيمة، وأصوات عالية؛ الجنود في غرفة نومي يفتّشون الخزانة ويسألونني عن مكان والدي.

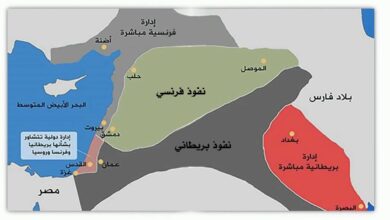

كان قد غادر لبنان في تلك الليلة، لعلمه أنّ الحكومة عازمة على التخلّص منه بسبب معتقداته السياسيّة المرتكزة على تسليح حزبه لتحرير فلسطين وتوحيد سورية الكبرى كما كانت قبل تجزئتها من قِبل فرنسا وبريطانيا عند نهاية الحرب العالميّة الأولى.

صيدنايا – سورية

منذ تلك الليلة شبّهت حياتي بقارب صغير تتقاذفه أمواج بحر هائج. لم تعد عائلتي، منذ ذلك الحين، تسيطر على تعاقب الأحداث، فكان الجيش يداهم منزلنا في أيّة ساعة من النهار أو الليل، وتملّكني الذعر على سلامة والدي، فصخرتي التي أتّكئ عليها، وحاميني، أصبح طريداً، وتساءلت فيما إذا سأراه ثانية.

لم أفهم تماماً ما يجري حولي، ذلك أنّ معظم النقاشات أخذت تدور بأصوات خافتة، أو خلف أبواب موصَدَة. كلّ ما أحسست به هو أنّي وعائلتي في خطر، وأنّي عاجزة تماماً عن قيادة وجهة حياتي.

سارعت والدتي بتوضيب بعض الملابس؛ أيقظتنا منتصف الليل وأعلمتنا بأنّ علينا المغادرة. كانت ترتدي الأسود من رأسها إلى قدميها، فيما غطّت وجهها بحجاب أسود سميك. سألتها:

– لماذا تضعين هذا الحجاب الأسود؟

– لا تقولي أنّني أمك طوال هذه الرحلة.

تملّكني قلق خانق. فهل ستهجرني أمي بعد أن غادر والدي؟

عبرنا الحدود. لم أعرف أيّة حدود، سوى أنّ زيّ الشرطة اختلف حين مررنا من جانب إلى آخر.

طوال الرحلة ساد صمت مطبق. لم أقوَ على طرح تلك الأسئلة الملتهبة التي كانت تدور في رأسي. قد تخفّف الأجوبة من حدّة توتّري وتجعلني أشعر أنّني أمتلك بعض السيطرة على هذا الوضع، لكن لا أجوبة. لقد خرجت حياتي عن محورها الطبيعي وأخذت تهوي نحو المجهول.

أخيراً توقّفت السبارة أمام منزل في اللاذقية، مدينة سوريّة هادئة تطلّ على المتوسط. ما كدنا نخلد إلى النوم في تلك الليلة حتى جاءت عناصر من المخابرات السوريّة وأخذتنا إلى فندق في دمشق.

تمركز شرطيّان أمام غرفتنا. نحن الأربعة، أمي وأختيّ وأنا ننام في تلك الغرفة. في الصباح ذهبت مع والدتي إلى دكّان مجاور لشراء الفطور، فوقعت عيناي على صحيفة تحمل على صفحتها الأولى صورة والدي. صرخت:

– بابا، هذا أبي.

– اصمتي.

جذبتني والدتي بيدها، وحذّرتني من التفوّه بتلك الكلمة. للمرة الثانية طُلب منّي التنكّر لعلاقتي بوالديّ. آلمني أن أشهد تدمير عائلتي.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، سنحت لنا الفرصة اللقاء مع والدي.

كان واقفاً في غرفة طعام أحد أصدقائه، مرتدياً بنطاله الكاكي القصير، ومُحاطاً بأعضاء من الحزب ينظرون إلى خارطة كبيرة موضوعة على الطاولة. ركضت لمعانقته ووقفت إلى جانبه للمرّة الأخيرة. لا أنسى الشورت الكاكي، وساقيه النحيلَتين، ووجهه المُتعب. بدا مُرهَقاً ومُجهَداً. تساقطت دموعي رغماً عنّي. ليس هذا والدي الباسم، السّعيد، الواثق، الذي عرفته خلال أيامي في الأرجنتين. كان أقرب إلى سيزيف يسعى إلى إنجاز مهمّة مستحيلة.

اللقاء لم يستمرّ أكثر من بضعة دقائق. بعد ذلك، دخل والديّ غرفة جانبيّة، ثم عدنا وأمي إلى الفندق.

بعد ليلتَين، قرع الشرطيّان الّلذان كانا يحرسان الفندق باب غرفتنا، وطلبا منّا توضيب أغراضنا.

– إلى أين؟ سألت والدتي.

– لسنا مخوّلين الإجابة عن هذا السؤال، أجاب أحد الشرطيّين. في الخارج، كانت سيّارتان عسكريتان بانتظارنا، أقلّتانا بسرعة فائقة إلى دير سيدة صيدنايا، فعلمنا أنّنا قيد الاعتقال.

قادتنا الراهبات إلى غرفة رثّة على سطح الدير. وفي صباح اليوم التالي أخذتُ أستكشف المكان. أدهشني المنظر من السطح: حقول زراعية لا نهاية لها امتدّت أمام نظري، وقد شرعت الراهبات بأداء أعمالهنّ اليوميّة.

كان الشهر بداية تموز، والسماء ساطعة، والفلاحون في الحقول، فالأديرة مشهورة بكروم العنب الممتازة الجودة.

في اليوم التالي قرّرت أن أتجوّل في المطبخ، بخلاف والدتي التي لم تبرح الغرفة على السطح. لمّا دخلت المطبخ، شاهدت صحيفة مُلقاة على طاولة جانبية، فأخذتها لأقرأها، فإذ بعنوانها المسطًر على صفحتها الأولى بحروف عريضة سوداء يصفعني: “إعدام أنطون سعادة”

انتابني دُوار خانق. رميتُ الجريدة جانباً، وخرجت راكضة من المطبخ. لا أستطيع إخبار أحد، سيّما والدتي. كيف يمكنني إيذاءها بمثل هذا الخبر الصاعق؟

جلست على الشرفة، وانثنيت، ملقيةً برأسي على ركبتَيّ، غير قادرة على حمل العبء وحدي، ورافضة مشاركته مع الآخرين: لقد مضى والدي وإلى الأبد.

منذ تلك اللحظة نشأ فيّ كره شديد للصحف، فلم ألمس واحدة إلّا حين غادرت إلى الولايات المتحدة الأميركيّة لمتابعة دراستي العليا، إذ كانت الصحف باللغة الإنكليزيّة لا العربيّة، فشعرت بالأمان لدى قراءتها.

أخذ حلم مرعب يتحكّم بلياليّ. كنت أرى جسد والدي ملقىً على الأرض فيما تنهشه الطيور الكواسر. شعرت بذنب قاتل، لم أكن معه لمساعدته. لم يكن أحد قربه. فأضحت الليالي شاهدةً على اشمئزازي، وخوفي، وعجزي أمام صورة والدي الذي ذهب إلى الموت وحيداً.

طاردني هذا الكابوس طوال حياتي. وبقي جرحي جامحاً يرفض أن يمحوه الزمان، أو أن يشهد نهاية أو خاتمة.

هكذا بُترت طفولتي بمِديةٍ فظّة، ورُميتُ جانب والدي على قارعة طريق كوابيسي.